更麻烦之处在于,柏威夏寺所具有的宗教圣地含义,使得领土民族主义又具备了宗教基础。对于柬埔寨和泰国人来说,捍卫柏威夏寺及其周边领土,不仅仅是捍卫祖先传承下来的领土,还是捍卫自己的宗教信仰。事实上,在泰柬双方的多次冲突中,都可以看到宗教因素的影子。2008年柏威夏寺申遗成功后,柬埔寨和泰国的数千僧侣先后赶到柏威夏寺进行祈祷,祈愿本国在这一领土保卫战中获胜。领土民族主义与宗教民族主义纠结在一起,使得泰柬两国在柏威夏寺上更难有回旋让步的空间。而军事冲突又时不时损毁柏威夏寺的建筑物,包括2009年4月柏威夏寺守护神七头蛇神那迦雕像的头部被炮弹击中损坏。这些事件进一步增长了两国社会对于对方的愤怒情绪。

柏威夏寺守护神七头蛇神那迦雕像

不过,幸运之处在于,佛教本身是一种提倡和平、博爱、包容的宗教。佛教教义对两国人民在基本价值上的潜移默化的影响,也意味着双方不会因此而爆发一场“宗教战争”。长期以来,两国僧侣和人民大多数时间里还是共同举行宗教仪式,在柏威夏寺和平共处。所以,虽然宗教因素加强了两国的领土民族主义,但是宗教因素对于柏威夏寺争端来说并没有太大的激化作用。

二、“禁止反言”:泰国对1907年法国绘制的地图无异议表明默认

其次,在柏威夏寺争端中,柬埔寨的诉求明显得到了国际法院更多的支持,即将柏威夏寺所处的高地判给了柬埔寨。在国际法院审定的过程中,最重要的依据并不是简单的现状控制,还综合考虑了有效控制的原则,即连续不断的控制,其他国家没有提出异议;以及“禁止反言”的原则。并在此基础上,最终裁定1907年的地图作为划定柏威夏寺归属的基本依据。

所谓禁止反言,是指一个国家基于善意和公正的要求,对于任何具体事实情况或者法律情况应采取前后一致的立场,以免其他国家由于其前后不一致的立场遭受损失。在法庭辩论中,泰国一方提出,由于当时法国是殖民强国,泰国方面没有对地图提出异议,为了取消法国的治外法权因此急于达成条约。之后,虽然发现了地图的问题,但是迫于法国的压力,也不敢提出异议。国际法院则认为,不管是何种原因泰国方面没有提出异议,当时的泰国政府接受了这一地图,并长期没有提出质疑,还对制作地图的法国官员表示感谢,这些就表明了对地图的默认。同时,泰国在二战前制作的世界地图也把柏威夏寺划在柬埔寨一方,虽然此时泰国政府已经知道1907年的这个地图有问题,不符合国际公约中的分水岭原则。依据“禁止反言”的原则,虽然地图方面存在错误,泰国本有机会纠正这个错误,却一直没有提出质疑,因此就意味着对事实的默认。国际法院认为,尽管依据边界条约,柏威夏寺应该划在泰国一方,但是泰国接受了1907年地图,条约得以实行;在那段时期,双方已经对条约做出了这样的解释,使得地图上的标示具有优先于条约规定的效力。

柏威夏寺领土争议图(图源网络)

在柏威夏寺争端中,“禁止反言”的问题还出现在有关国际法院是否对于此案有强制管辖权的争论中。泰国认为,泰国政府接受的是第一次世界大战后国际联盟下属的国际常设法院的强制管辖权,而国际常设法院已经在1946年解散。因此,泰国不能接受国际法院对柏威夏寺争端的强制管辖。但是,国际法院认为,泰国政府在1929声明接受国际常设法院的强制管辖,并在1940年和1950年两次声明将其“展期”十年。而在1950年展期的时候,泰国所做的声明无疑是针对新成立的国际法院,而不是国际联盟的国际常设法院。而且,泰国的声明提交了联合国秘书长、国际法院成员国和书记长官。这就意味着,泰国继续接受国际法院的强制管辖权。由此我们看出,在有关国际法的问题上,国家一定要十分慎重,该提出质疑的时候必须要提出质疑,提出质疑不一定能改变现实,但却具有重要的法律意义;同时,一般来说国家也不能声明全盘接受国际法院的强制管辖权,最好是具体案件发表具体声明接受或者不接受,否则容易陷入被动。

泰国方面认为,泰国在不同时期都曾经控制过柏威夏寺,并且在争端递交国际法院时也实际控制着这一地区。的确,国际法院在涉及领土争端时十分重视有效控制这一因素——这其实很好理解,基于现状的解决方案可以以最小的成本被接受和实施。但是,有效控制还要考虑到时效原则,即是否连续有效地控制,而且没有人提出异议。在柏威夏寺的争端中,尽管泰国在军事上控制着这一地区,但是遭到了法国方面和柬埔寨方面的反对,因此并也不是对“无主地”或者难以确认所有者的领土的有效控制。同时,这一控制也不是持续不断的,甚至不是泰国中央政府的行为,而是泰国地方当局的行为。因此,泰国对于柏威夏寺的控制并不符合有效控制的原则。

三、泰柬两国温和理性的态度并非外交失败

最后,从柏威夏寺争端中,可以看出泰国和柬埔寨两国政府基本上采取了相对温和、理性的态度,从而没有因为领土问题决定性地激化矛盾。对泰国来说,虽然同意柬埔寨单方面把柏威夏寺申报世界遗产看起来是一个损失,但是考虑到1962年泰国政府已经接受了国际法院的裁决,因此这并不构成领土上的损失。而从经济收益的角度来说,既然柏威夏寺的周边区域大部分控制在泰国手中,柏威夏寺成为世界文化遗产对泰国来说能带来可观的经济收入。大量的国际社会资金投入有助于改善这一区域的基础设施,旅游业的蓬勃发展对于泰国的商业、餐饮、住宿等旅游经济行业起到巨大的推动作用。尽管泰国国内对于政府接受国际法院的裁决有着强烈不满情绪,但是这为泰国政府赢得了良好的国际形象。尽管泰国政府指责美国在柏威夏寺争端中偏袒柬埔寨,但是后来泰国和美国却成为了冷战时期的盟友,这种盟友关系延续至今。这说明,泰国政府的理性态度并不是一种失败。从国际法院的角度来说,同样照顾了柏威夏寺地区的现状以及泰国的情绪,并没有对这一区域的泰柬划界作出明确的区分,拒绝了柬埔寨一方将所有4.6平方公里都划给柬埔寨的请求,而是要求两国政府谈判解决。考虑到这一地区的现状,以及泰强柬弱的基本情况,政治解决的最后结果肯定是更有利于泰国的。

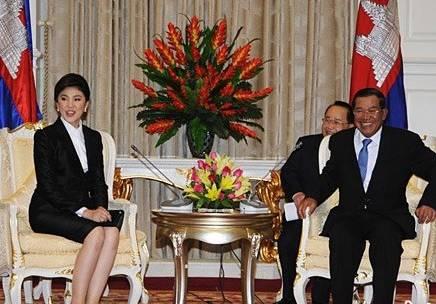

2011年9月15日,当时的泰国总理英拉(左)访问柬埔寨与柬首相洪森(右)进行会谈(来自:中新网)

、 |