|

|

本帖最后由 小辣辣 于 2020-1-4 10:43 编辑

从三点论述,国民党所谓“黄金十年”

第一,在国民党政府财政支出中,内战军费和债务费占绝大部分的反常情况。

第二,国民党政府通过法币改革进一步更普遍地向人民进行掠夺。

第三,在国民党统治下封建落后的地方财政主要靠田赋、苛捐杂税和借债度日。

从这些特点,不难看出,在此时期内国民党政府的财政完全为反人民的内战服务和为四大家族积累官僚资本服务的反动本质。

一

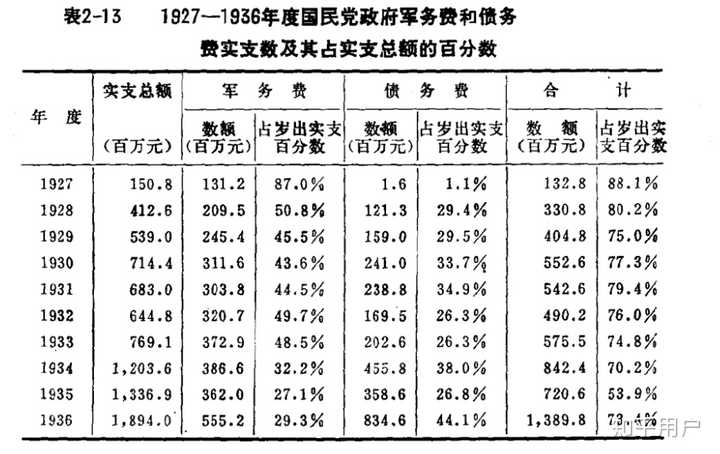

国民党政府财政支出最大的特点就是其支出大部分是军务费或者债务费。

从表中可以看出军务费日常占百分之三四十,债务费其次占百分之二十几到三十几。两者加起来差不多占四分之三。

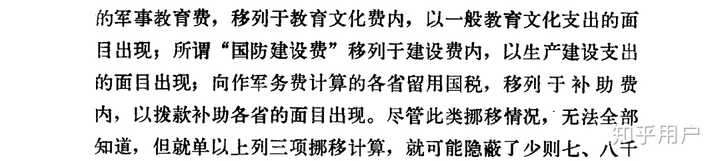

尽管国民党政府财政部所公开发表的支出数字中军务费已占岁出百分之三、四十, 比数已不算太低; 但有理由可断定,事实上恐还远不止此数。特别最后三年,即1934-到1936年,公开发表的数字表现为军务费所占比重锐减,从1933年的百分之四十八点五, 减为1934年的百分之三十二点二,再减为1936年的百分之二十九点三,下降达百分之十六点三乃至百分之十九点二。结合当时民族危机日趋严重,国民党政府对内战并未放松的情况来看, 很难信其为事实。事实应该是军务费比重提高, 不可能反见下降。关键就在于部分军务费已转人其他支出项目,穿上了其他支出项目的外衣, 隐蔽起来了。

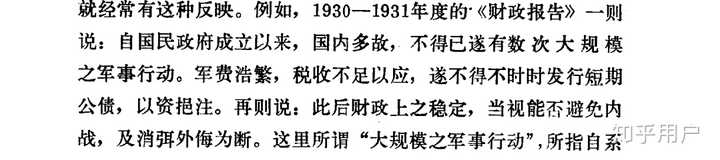

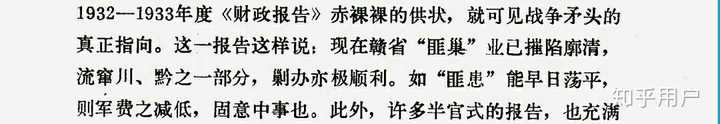

军务费主要与内战发生联系。

这里虽然提到了“小弭外辱”但实际只是官样文章说说而已。

这样长时期的内战,是需要搜刮大量的钱来进行的。负担这项庞大战费的,不是别人,而正是人民,主要是劳动人民。而且, 在兵荒马乱的内战中,受害的不是“托庇”于各地租界的买办财阀,也不是安居于大都市的官僚地主,而正是散处于广大乡村地带的劳动农民以及小生产者。他们被掠夺,被惨杀,被迫服役,被胁当兵,以至家破人亡。从国民党反动政府为了发动和继续内战所付出的庞大军务费中,可看到的只是人民的苦难: 不仅是日益加重的赋税负担,而且是随着内战同来的死亡和破产的祸灾; 换句话,可看到的也就是人民生活、社会安宁和国民经济的不断遭受破坏。

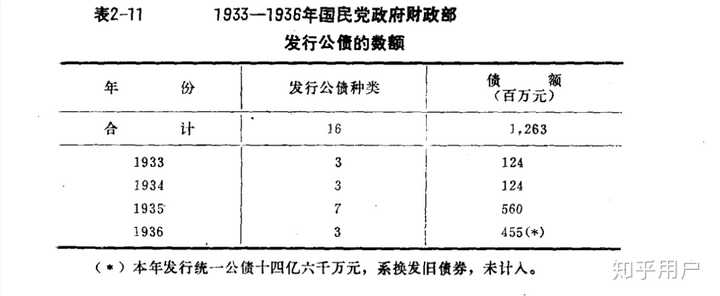

为了支持大规模内战,正常岁入不足供应,就得举债

从以上对国民党政府财政支出方面的分析可看到,这一反动政权把两副沉重担子强加于人民身上:一副是内战军费的担子,一副是偿还债款的担子。内战总是打不完, 债款更是愈还愈多,于是人民所挑的这两副担子,也就愈来愈重。就在人民负担愈来愈重的同时,四大家族却极尽搜刮聚敛之能事,日益长大发展起来。它们发动和不断加强反共内战,为的是巩固它们的政治基础。 而这需要大量的钱, 表现在财政上的,就是逐年巨额军务费的支出。内战军费非特数量很大而且系不时之需,税收往往缓不济急, 于是就得举债,举更多的债,表现在财政上的, 就是逐年债务费的直线上升。而且,还应该看到, 国民党政府的军务费和债务费表现在财政支出方面, 虽然表面上为两个不同的项目,但在本质上其实是一个项目,均为军务费。只不过一个代表的是现在的内战费用,另一个代表的则是过去的内战费用,过去预支内战费用的偿还。由此可见,从财政支出方面来看,国民党财政的本质就是“内战财政"或“反人民财政”。

既然是“反人民财政”“内战财政”那必然是非生产性,非建设性的。

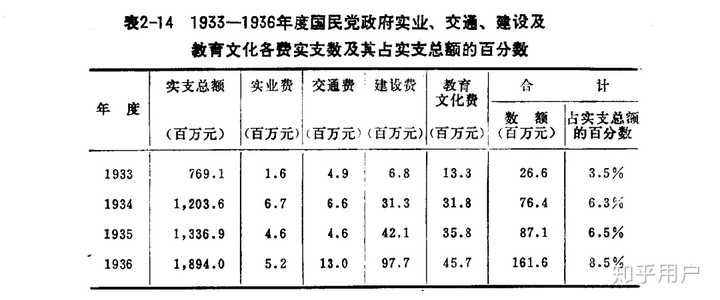

从上表来看,好象包括实业、交通、建设、教育文化四项费用的国家建设性支出, 在本期最后四年度中是逐年上升的。其中上升最突出的是1934年度; 该年度所占百分数以较前一年度上升几达一倍。而且总的说来,国民党政府财政支出中四项建设性支出,尽管为数不太大,但已逐步上升到实支总额的百分之八点五,好象不能不说是一种努力的表现。但是我们前面提到的国民党隐藏在这些费用中的军务费纠出来。

由此可见,在国民党政府的现实财政中,嗅不到一 丝一 毫“用诸于民”的气息,所能嗅到的,只是向人民进行屠杀中所发散出来的火药味。这就是从财政支出方面进行分析所看到国民党政府财政的本质。

二

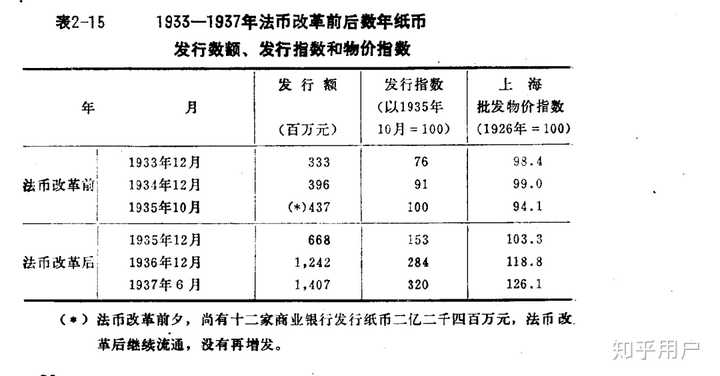

法币自始就是一种掠夺工具,只是利用伊始,恶果未显,不易觉察,甚至最初轻度膨胀,还为当时社会经济带来了一些 刺激作用。但在四大家族久已处心积虑的打算中,却完全是另一回事。它们早已看到,扩大税收和发行债券的正常搜刮办法,久经运用, 已渐达饱和境地,单靠这些办法,已不能再满足日益增长的军事开支和加速自已资本积累的要求。

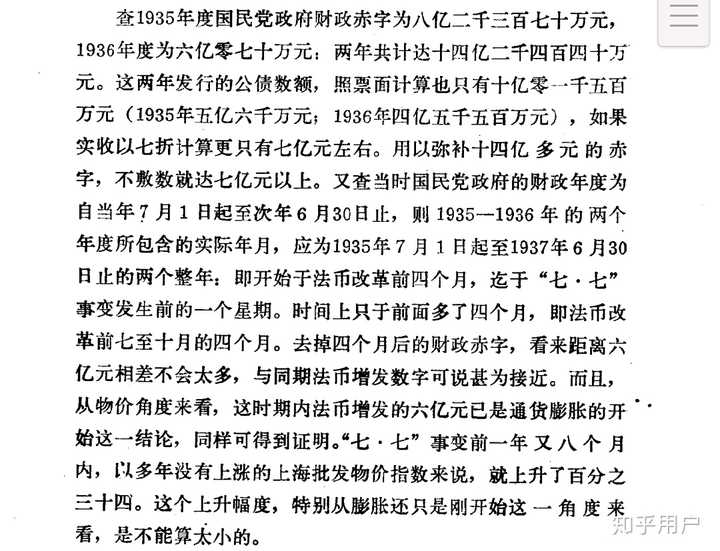

而且,事实摆在面前,已过去的1934年度,税项实收还不到四亿二千万元,只及预算数七亿四千多万元的百分之五十五,短收达百分之四十五左右,即1935年度的前十个月, 依然短收严重, 情况未见改善。税收如此, 举债前途也并不光明: 在本息基金尚不易按月筹足的情况下,就更说不上发行大量内债。但是,内战军费等着要,债务费不敷数等着筹措,更有官僚资本要求加速积累。于是在四大家族与帝国主义者的共同策划下,实现了法币改革。帝国主义者成功地把旧中国纳入了它们自己的货币集团,从而取得在对华贸易和投资方面更有利的地位, 它们满意了; 四大家族成功地争取到帝国主义者的支持,找到一条进一步掠夺人民的新道路,也满意了。这条新道路,对当时四大家族及其控制下的国民党政府来说, 还是一帖救急良方。只要看法币改革一实施以后, 纸币发行即以远较过去为高的速度进行着, 就可知国民党政府走上通货膨胀的道路并非开始于“七.七”事变以后, 而早已开始于“七.七”事变之前, 是有事实根据的。

从这些分析里,不难得出这样一个结论:法币改革标志着国民党政府和四大家族的搜刮掠夺在方法上发生了一个大转变。在此以前,它们主要结合税收,依靠公债进行掠夺;在此以后,他们已改走通货膨胀的路。政策不同,但归根到底,同样是向人民,特别向劳动人民进行残酷的掠夺。其掠夺的残酷程度,后者远甚于前者。

三

①从地方岁入看

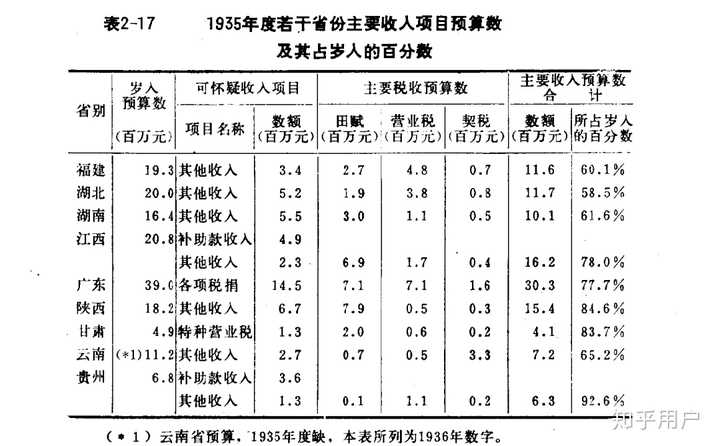

从地方岁入的一些暧昧项目中非特可看到地方财政的肮脏,也可看到国民党政府所谓“中央”财政的丑恶。在有些省份的预算中,有一些项目,特别结合着它们相当庞大的数字来看,是异常令人怀疑的。从表可以看出, 许多省份的“其他收入”这一项目所列数字相当庞大,如湖北、陕西等省这一项目的数字超过或接近主要税项田赋、或营业税的数字, 甚至超过了三项主要税收的总和(如湖南)。这里显然存在着问题:“其他收入”就其通常意义来 看,只应该是不属于主要收入项目的一些零星尾数收入; 既系零星尾数收入,就很难设想会以这样具有压倒形式的庞大数字出现。又如,, 甘肃于正常三税外列有数字相当庞大的所谓“特种营业税 作为这种征课对象的特种营业, 究竟是什么营业? 云南于正常三税外列有“其他税捐”一项,究竟是些什么税捐会有这样大宗收入? 广东也于正常三税外,列有“各项税捐”一项, 数达一千四百余万元,超过其同年主要税收田赋与营业税预算数之和,高居首位。这项税收实际上是番摊赌税, 却早已成为公开的秘密。江西和贵州,于“其他收入”一项外,“补助款收入”也为数特大。就在这时不久以后身任贵州“省主席”的吴鼎昌, 曾在他所写的《花溪闲笔》初编中说:

|

|